出品|三言Pro 作者|DorAemon

近日,钉钉在十周年发布会上高调推出了其首款AI硬件产品DingTalk A1。

这款可与钉钉App配合使用的设备,主打智能办公场景,能在手机App上显示实时翻译对话内容,并支持投屏显示双语翻译过程。

其内置5颗全向麦克风和1颗骨传导麦克风,据称能在会议室内识别8米内的声音,智能区分发言人及声位;配合磁吸皮套吸附手机后,还可实现AI翻译通话,并有效减弱环境噪音。

此外,它还能记录面试过程并为HR提供分析、总结客户信息,甚至将头脑风暴自动转化为思维导图。

然而,比起这些技术功能,更引人关注和争议的,是这款产品背后极端的开发过程。

据虎嗅报道,钉钉CEO无招(陈航)在阿里杭州总部接受采访时透露,DingTalk A1从立项到完成仅用了不到4个月时间。他回归钉钉掌舵后,先用半个月时间“查产品问题”、“查组织问题”。

对于如何保证如此高效的开发节奏,无招直言:“我们大约有四五十人这四个月投入到了DingTalk A1项目里,他们应该每天睡觉不超过5个小时。” 并将这种状态描述为“是一种创业的风格,创业状态”。

刚看到这则报道时,笔者心情五味杂陈。一款标榜提升效率、优化协同的智能办公产品,其诞生竟然是伴随着团队成员持续数月每天不足五小时的睡眠。

这种明显透支健康的工作状态,非但没有被反思,反而在某种程度上被视为团队奉献精神的象征,仿佛用睡眠换产品,是一件值得褒奖的事。

那么,笔者不由得好奇这款主打“高效”与“智能”的AI设备,未来是否会用于监控用户自身的工作状态?例如判断人员是否在岗、是否处于“专注”模式、甚至量化其“努力程度”?

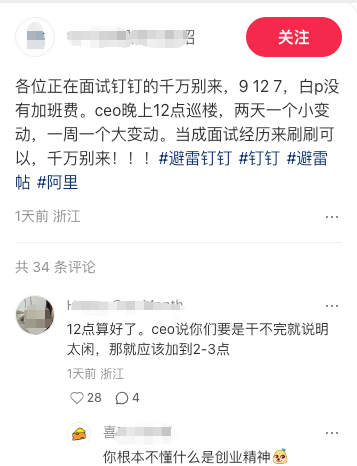

此前,有爆料称,某天凌晨十二点左右,无招巡查了钉钉的办公区域,发现工位上人不多,第二天便对各部门提出了批评。此外,还有网络博主称,钉钉可能对一批“不主张加班”的高管进行边缘化或优化。

尽管钉钉官方对传闻予以否认,但无招自己却将“每天睡觉不超过5小时”作为项目高效的注脚公开讲述,这本身就显得颇为矛盾。

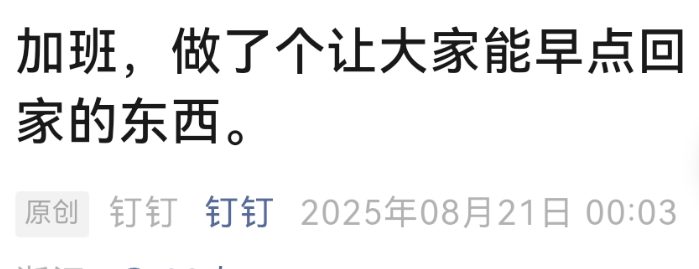

然而,钉钉似乎并未试图淡化这类争议,反而像是在“自我调侃”的道路上越走越远。其官方公众号在相关事件引发关注后,发布了一篇题为《加班,做了个让大家能早点回家的东西》的文章,仿佛将“加班”作为一个轻巧的梗来消费。

这种将员工健康透支问题娱乐化、营销化的倾向,某种程度上反映出企业对劳动者福祉问题的漠然,也是一种价值的扭曲。

将消耗身心的加班现象当作可调侃的营销素材,试图将“污点”转化为“记忆点”,多少有点不以为耻、反以为荣的倾向。这既是对内部员工牺牲的漠视,也是对外部公众情绪的误判。

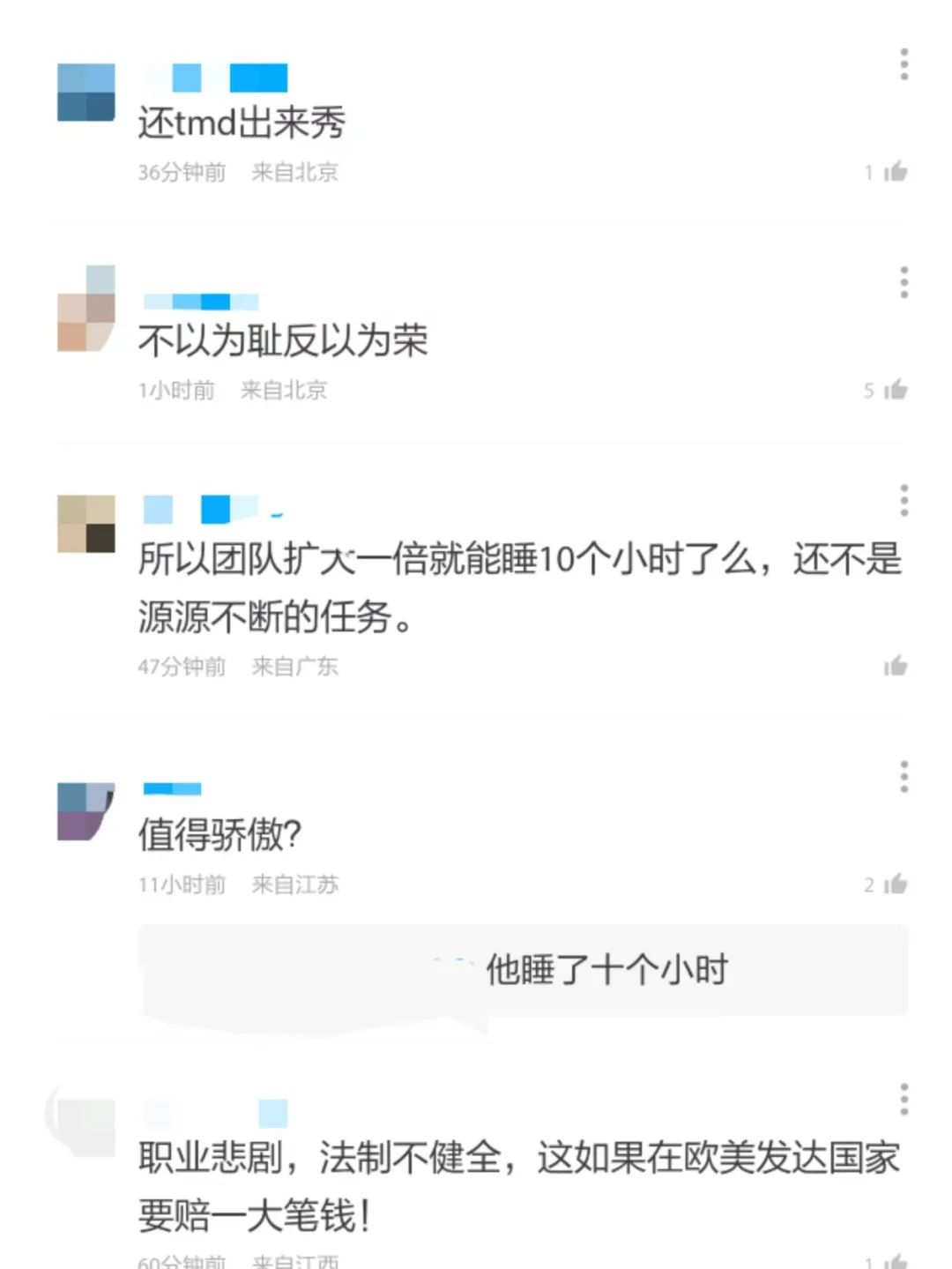

例如在钉钉的Ding Talk A1相关新闻评论区中,充斥着网友批评声音。

从多个维度看,此事不仅关乎一款产品或一家公司,更折射出某些行业长期以来“以人为耗材”的发展逻辑。我们肯定技术迭代带来的进步,也理解创业团队在特定阶段的拼搏不可避免。但当“持续熬夜”成为标准开发流程,当睡眠不足被美化为“奋斗”,我们就必须严肃提问:这一切是否已经背离了技术应服务于人的本质?

产品的成功,从来不应以牺牲开发者健康为代价;企业的真正价值,也不应建立在透支人的基础之上。当我们谈论创新、效率与智能时,请不要忘记:每一个代码背后,都是活生生的人。他们需要休息,需要尊严,更需要被当作目的,而不是达成产品的工具。

DingTalk A1或许在技术上实现了一定突破,但如果它的诞生,伴随的是团队持续数月的睡眠剥夺与身体极限的挑战,那么所谓“创新”,难以得到大众认可。

真正面向未来的企业,应当率先尊重每一个劳动者的昼夜与尊严。因为没有任何KPI,比人的价值更高阶。

所以,这样的硬件产品,你愿意使用吗?